今日から指導に関わっている室内オーケストラで面白い試みがはじまりました。

オーケストラの基礎合奏講座です。

部活動、学生、社会人とアマチュア吹奏楽団とオーケストラの合奏スタイルで大きく違うのは基礎合奏の有無で、吹奏楽の世界では時間をかけたチューニング、音階練習、ハーモニー練習、リズム練習に全員で取り組み、そこから曲の合奏に入ることが多い傾向にあります。

僕は必要に応じて曲の中でトレーニングを目的とした練習を取り入れるくらいで、基礎合奏はあまりやらない方でしたが、オーケストラの合奏における基礎合奏にはとても興味がありました。

オーケストラには基礎合奏用の楽譜がほとんどない

ただ、オーケストラの基礎トレーニングをするような楽譜がなく、何度か試したものの自分の中で納得のいくような練習ができずにいました。

そんな中、吹奏楽の基礎合奏教本で一番好きなトレジャリーオブスケールの弦楽器パートを見つけ、必要なパート取り寄せることができたので、これを機に自身が指揮者を務めるオーケストラで基礎合奏を取り入れることに着手しました。

トレジャリーはパート譜がバラ売りになっている上、既に絶版になっているため楽譜を入手するのが困難で諦めかけてたのですが、見つけた瞬間光の速さで注文をかけました。

オーケストラをトレーニングして欲しい

そんなことを考えていた中、トレーナーを務める室内オーケストラのマエストロと演奏会後に話していた「オーケストラの基礎トレーニング」の話が形となり、次回の演奏会に向けた練習の中でオーケストラの基礎トレーニングをして欲しいという相談を受け、コンミス、管楽器トレーナー、弦楽器トレーナーの僕ら三人で全6回の練習日をいただき、オーケストラの基礎合奏講座がはじまりました。

良い音程、音価、そして音色

上記をテーマに三人が独自のスタイル、経験、視点でオーケストラを鍛えていく。

なんだか、とっても面白そうな企画です。

初回の練習は「音の合わせ方」講座

今日から全6回、オーケストラの基礎合奏講座がはじまりました。

初回の講座は僕が担当させていただきテーマは音の合わせ方。

良い音程・音価・音色を作りの前に、まずはどうやって音を合わせるか?

という部分から入っていきます。

音楽づくり、はじめの一歩

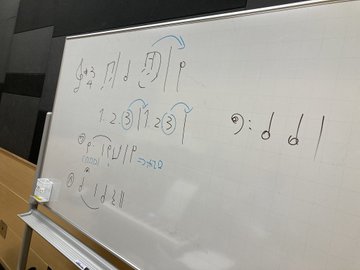

まずは音って何?という部分からスタート。

音の正体は空気の振動(物体の振動)から生まれる波。

で、音の高さを決めているのはその波の振動数隣

- 高い音は振動数が多い

- 低い音は振動数が少ない

ってことになる。

音程とピッチの違い

ここまで押さえた上で、練習の中でよく出てくる音程とかピッチという言葉にも向き合ってみます。

何気なく使っているこの言葉の違い、理解してますか?

- 音程:音と音の距離のこと、インターバル

- ピッチ:音の高さ

僕らはこれらをまとめて音程という言葉を使うことがありますが、実はこのような違いがあるなんて話をしながら講座を進めていきました。

チューニングをしてみよう!

ここまで話をしたら、チューニングです。

チューニングは音を合わせる作業ですが、どうやって合わせれば良いかわからない、聞いて合わせるんが苦手という人も結構いるはず。特に大人になってからそうした悩みを持っても周りに聞きにくい人が結構いるというのを多くのレッスンを通して感じました。

でも、こういうことは遠慮なく聞いていただいてOKです!

音の正体や振動数(周波数)の話をした上で音を合わせることを試してみると、少し理解していけるのではないかと思います。

音が合ってないというのはどういうことなのか、なんて話もしていきました。

それから、自分は音の高い低いといった差を聞き分けるのが苦手で、基準音つまり心地よく感じるピッチが高めなことなんかも話し、教える側も完璧じゃないんですよってことも伝えていきます。

だから、わからないところは一緒に考えていけばいいんです。

民謡や讃美歌を使って考える音程の合わせ方

チューニングができたらいよいよ曲の練習。

マエストロが作ってくれた民謡と讃美歌の楽譜を教材として音程の合わせ方を考えていきます。

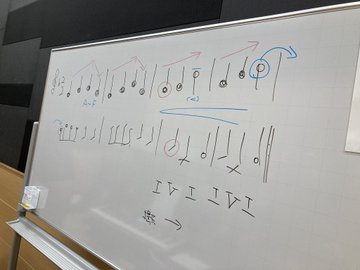

フレーズを矢印で捉えてみよう

メロディを演奏するとき、楽譜の上に矢印を書いてみます。

音程が上がったり下がったりする方向を矢印で示し、音の階段を上下するイメージを作ります。

これだけでも、音が変わってきます。

音程は一つずつ合わせずに音楽の方向性で合わせる

次に、音楽の方向性を考えてみます。

メロディは何小節フレーズなのか、フレーズの中の4拍目は次の1拍目に運び、フレーズの頂点はどこにあるのか。これらを共有していきます。

正しい答えはないので、僕はこう思うという方向にみんなで歩み寄っていきます。

これでフレーズに統一感が生まれ、音程も自然と揃ってきます。

それと同時に、自分の苦手なところが見えてきたりもします。

こうした部分は個人練習で改善していけばOK。

レッスンでは、長い音を持ったときに音の伸びを生ませるにはどうするか、音の出だしの合わせ方などもっと踏み込んだ話をしていきました。

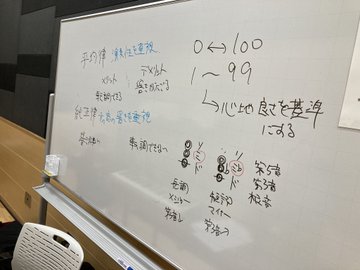

平均律と純正律を体験しよう

次は讃美歌を使った練習です。

まず、何気なくハーモニーディレクターを平均律に合わせ、一人ずつ音を取りチューナーの針が真ん中に揃ったところでアンサンブルをして、聴こえてくる響きに違和感を感じながら、今度は純正律の響きを作りその違いを体験しました。

ここで活躍するのが、吹奏楽指導の現場で大活躍するハーモニーディレクターですね。

ボタンひとつで平均律と純正律の和音を鳴らすことができメトロノーム機能も付いているので合唱やアンサンブルの基礎トレーニングにぴったりです。

僕が使っているのはRolandから出ているJUSTYというものです。

練習曲を合奏!

音の正体、音程とピッチ、平均律と純正律の話などなど、既に知ってるといいう人もいれば、なんとなく頭では理解していた、全くわからなかったといろんな人がいるかもしれません。

でも、まずはここまでを理解して基礎トレーニングに入っていく。

ユニゾン、ハーモニーと練習を重ね、最後は曲を演奏し初回の講座を終えました。

最後、とっても素敵な音が響いてたことが印象的でした。

ということは、もっともっと良い音を出せる才能があるってこと。

自分が気づかなかった能力、育てていきましょう!

おわりに

こうした講座は僕にとってもほとんど初めてだったので、とても良い経験ができました。

オーケストラにおける基礎合奏、元々そうした教材がない、そうした練習をする習慣がないだけでなく、そんな練習をしたら嫌われると言った話も耳にしたことがあったのですが、むしろやってみると喜ばれることが多いんですね。

知識が増えたら世界が広がるし、もっと練習も楽しくなるはず。

全6回!アマチュアオーケストラのアンサンブル能力向上に向けた「基礎合奏講座」

最終回を迎えた後、オーケストラがどんな響きになっているかがとても楽しみです!

コントラバス奏者、指導者の井口信之輔からのお知らせ!

2月26日(土)横浜市緑区を拠点に活動している初心者と子どものためのオーケストラpìccoloが、第二回定期演奏会『pìccolo☆フェスティバルvol.2』を開催します。

去年の夏に出会い、指揮者を務めているオーケストラです。

感染防止の観点から、プログラムの一部を変更しての開催となりますが、楽しい音楽をたくさん用意しています。入場無料でお楽しみいただけますので、ぜひ遊びに来てください。

ご鑑賞希望の方は申し込みフォームから!

ご鑑賞希望の方には、専用フォームより事前申し込みをお願いしております。

以下をご確認いただき、専用フォームよりお申し込みください!

入場無料(全席自由)のため、チケット販売は行っておりません

pìccolo☆フェスティバルvol.2は未就学児入場も可能です(待ってるよ!)

事前申込みの方が優先となりますが、お席の空きがあれば当日受付も行なう予定です。

オーケストラpìccolo、活動の様子はブログで発信中!

『いつかやろう』を"今"やろう!をコンセプトに活動している初心者と子どものためのオーケストラpìccolo、日々の活動はpìccoloのオフィシャルブログやInstagramで発信中です。

横浜市緑区って近いかも、オーケストラで演奏してみたい、私でも大丈夫かな?

ちょっとでも気になったら、活動の様子を覗いてみてください!

pìccoloのInstagram。

のびのびと活動している様子が随時更新されています!

pìccoloのブログ、運営に関わるいろんな方が活動の様子を更新中

ぜひ、オーケストラpìccoloの様子を覗いてみてください。