このレッスンノートは、吹奏楽におけるコントラバスへの理解と発展を願ってというテーマを掲げ、2016年から発信してきた吹奏楽部でコントラバスを弾くために、知っておきたいことをまとめてきたレッスンブログです。

タイトルの明日のためのレッスンノートという名前は、全国の中高生からコントラバスの質問、相談が届いていた頃、ブログを通して今日よりもちょっとだけ知識の増えた明日を迎えて練習に出かけてもらえたらという思いで付けました。

このレッスンノートを読めば、吹奏楽やオーケストラなど音楽系部活動でコントラバスを弾く中学生、高校生、大学サークルやアマチュア楽団など趣味で演奏活動をされている大人の方まで、コントラバスを弾く上で知っておきたい知識が身に付きます。

こんにちは。コントラバス奏者、吹奏楽指導者、指揮者の井口信之輔です。

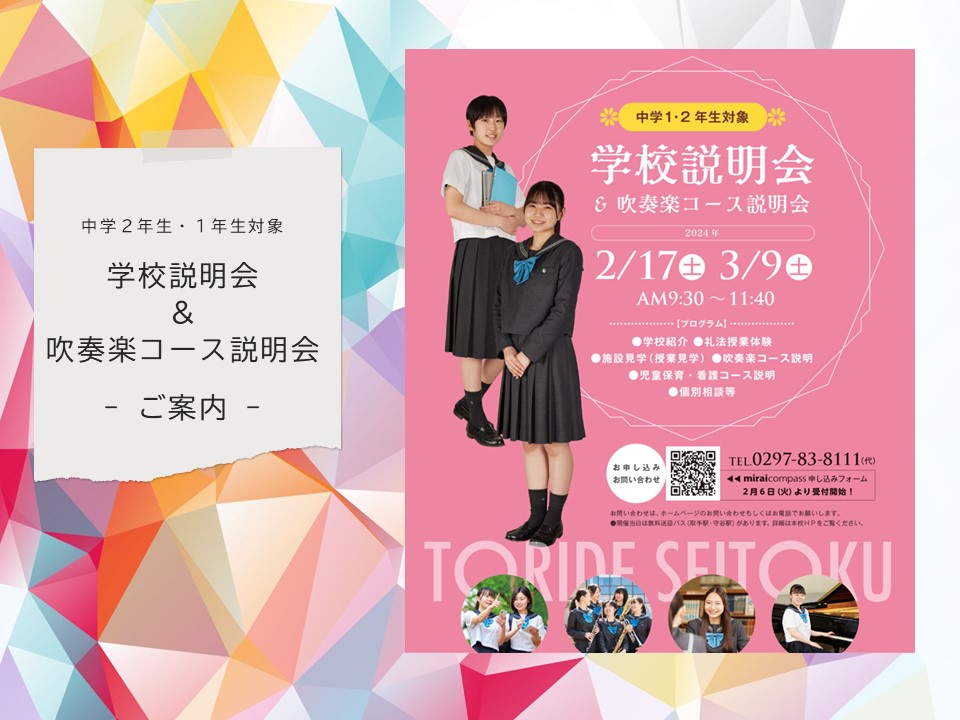

クラシック音楽を中心にコントラバス奏者として活動するほか、中学高校の吹奏楽部やオーケストラ部、大学サークルでコントラバスの講師を務めたり、アマチュア楽団の指揮・指導にあたっています。また、今年より取手聖徳女子高校の音楽科でコントラバスの講師を務めています。

お知らせ

まず、ひとつお知らせです。

僕がコントラバスの講師を務める取手聖徳女子高校では、中学1年生、2年生を対象とした学校説明会を開催しています。

取手聖徳女子高校のホームページによると、今回の学校説明会では学校概要説明・授業見学・礼法授業体験・個別相談・吹奏楽コース説明など盛りだくさんな内容をご用意しているようです。

また、在校生たちがそれぞれの視点で、取手聖徳の学校生活や学びについてお話いたします。

と書いてあります。

取手聖徳女子を知っていただける良い機会となっておりますので、ぜひご参加ください。

詳しくは取手聖徳女子高校のホームページをご覧ください。

さて、それでは本題に入っていきましょう。

今回のレッスンノートは、前回の応用編として、豊な音を響かせるコントラバスの音作りをテーマに開放弦を使ったボウイング練習の解説をしていきます。

豊かな音を響かせる練習、そして弦楽器の音作りとは何なのか?を一緒に考えていきましょう。

このレッスンノートで知ったことが、日々の練習の役に立てば嬉しいです。

それでは!

今日よりもちょっと良い明日に向けて、レッスンノートを開いていきましょう。

豊な響きの作り方

今回のテーマである豊な音というのが何なのかをまず考えていきたいと思います。

まず、誰もいない部屋にいるとします。

そこで、とあるお題を出されます。

「あなたが思う、豊な響きを全身で表現してみてください」

さて、どうしますか?

自分が思う、豊な響きをイメージしてみる

「あなたが思う、豊な響きを全身で表現してみてください」

このお題に対して、どんな表現をしたでしょう。

僕は天を仰ぐように両手を広げ、そこからゆっくりと半円を描くように手を下ろしていきます。

両足も肩幅よりも少し開いた感じで、視線も空を見上げるようなイメージです。

みなさんは、どうでしたか?

まずは自分が思う、豊な響きを身体全体でイメージしてみるところからはじめてみましょう。

次は、豊かではない響きをイメージしてみる

「あなたが思う、豊な響きを全身で表現してみてください」

に対して自分なりのイメージを見出せたら、次はその逆です。

「あなたが思う、豊ではない響き」をイメージしてみましょう。

これは言葉で表した方が想像しやすいかもしれませんね。

例えば

- ゴリゴリ

- ガリガリ

- ギーギー

- ギコギコ

言葉に出してみると、豊というイメージからはかけ離れていると思います。

まずは、豊な響きとそうでない響きのイメージを頭で描いてみてみましょう。

開放弦を弾いてみよう!

頭の中で今回のテーマである豊な響きのイメージが生まれたら、実際に音を出していきましょう。

楽器を構え、右手で弓を持ち、弓は弦と直角になるようにしていきます。

弓の毛は全部をべったり付けずにスティックが少し上に向くような感じでセットしていきます。

前回、アップした動画の中で実際に音を出しているので見てみてください。

開放弦を弾いている様子は2分45秒あたりからです。

開放弦を弾くときのチェックポイント

動画を見て全体のイメージが掴めたら、開放弦を弾いていきましょう。

まず、開放弦を弾くためのチェックポイントとして上げられるのは

- 弓と弦は直角になるようにセットする

- 弓の元から先まで同じスピードで動かしていく

- 弓の先が斜めになったり下がってしまわないように気をつける

上記の3点です。

そして最後に、弓をセットするときに力で押さえつけないようにしていきます。

試しに

- そっと弓の毛を元の上に置き横に弾く弾き方

- 弓の毛を力でぐっと押し付けて弾く弾き方

を試してみてください。

きっと、さっきイメージした豊な響きとそうでない響きの違いがわかってくると思います。

弦の上に毛を置くようなイメージでセットして、あとは横に弾いてみてください。

開放弦を弾いてみよう!

それでは、メトロノームを用意してテンポを60という数字に設定します。

次に4本ある弦の中で2番目に細い弦(構えている状態から見ると左から2番目)を弾いてみます。

この弦は何も押さえてないとレの音(D)が鳴るのでD線(デー線)と呼ばれています。

弓の元から先まで4拍で進んでいきましょう。

1、2、3、4と数える時間で弓を使い切ります。

そしたら今度は、弓の先から弓の元へと4拍で戻っていきます。

ちなみに、この弓の行き来を弦楽器の専門用語でボウイングと言い、弓の運びはダウン・アップと言います。

- ダウン=弓の元から弓の先へ

- アップ=弓の先から弓の元へ

コントラバスをはじめとする弦楽器は、ダウンなのかアップなのか弓をどうやって動かしていくかを楽譜に記号で書いて、それぞれのセクションで、つまりチームで弓の使い方を揃えていきます。

他の弦でも弾いてみよう!

まず、D線の開放弦で音を出したら、他の3本の弦でも同じような練習をしてみましょう。

弓の元から先へと運び、今度は先から元へと戻ってきます。

ところが、他の弦で練習をしていると同じ構えだと弾きにくい弦が出てくることがあります。

コントラバスは楽器が大きいので、そうしたときはそれぞれの弦が弾きやすい身体の位置を見つけることが大切です。これは楽器の大きさや弾く人の身長、身体付き、弾き方などで大きく変わってくるので、D線の構えを基準にそれぞれの弦が弾きやすい身体の位置を探すというところを研究してみてください。

その際、楽器が大きく動くことはありません。

E線を弾くときに少しだけ楽器を外側に向けることもありますが、基本的にはそれぞれの弦が弾きやすい身体の位置を探すというところを考えていきます。

レッスンで解説している弦楽器の音作り

今回は、これからコントラバスの音作りをするにあたってとても大切な部分でもあるので、もう少しだけ時間をかけて解説していきます。

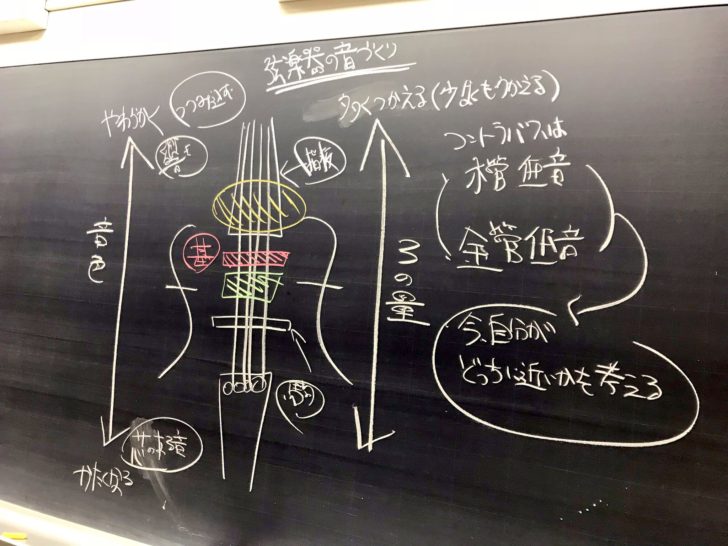

それぞれの弦で音が出せたら、今度は写真の図をヒントにいろいろな場所を弾いてみてください。

これは、コントラバスのレッスンで解説している弦楽器の音作りの図です。

コントラバスの黒い板の部分は指板(しばん)、弦を支えている木の部分は駒(こま)といいます。

上の図にあるように、コントラバスは指板の切れ目の少し下を弾くのが基本となります。

まずは、この基本の位置で開放弦のボウイングをしていきます。

次に、応用練習として四分音符、二分音符で同じようにボウイング練習をしてみましょう。

- 四分音符、二分音符も弓を全部使って全弓で弾く

- 四分音符は1/4、二分音符は1/2(半分)の量で弾く

上記のような弾き方をしたときに、上の図を参考にどのあたりを弾けば良い音がするのかを研究してみてください。

- 音色は駒に近づくほど硬くなり、指板に近づくと柔らかくなる

- 弓の量は駒に近づくほど少なくなり、指板に近づくと多く使える

ということをヒントに練習していきます。

音色と音量を決めるために大切な三要素

最後に、コントラバスの音色や音量を決めるための大切な要素を解説していきます。

コントラバスをはじめ他の弦楽器も同じだと考えます。

これらの要素を組み合わせ、さまざまな音色や音量で弾けるように練習します。

- 弓は弦のどこを弾くか(指板寄り〜駒寄り)

- 弓にどのくらいの圧力をかけるか

- 弓はどのくらいの量を使うか(弓のスピード)

はじめは意識しながら練習を重ねていき、無意識にできるようになることを目標にしましょう。

こうして右手の使い方を学び、合奏では楽譜に書かれている音をダウンで弾くのかアップで弾くのかを奏者が考え、音づくりをしていく。

これが、豊な音を響かせる、弦楽器の音作りです。

まとめ

それでは、今回のレッスンノートのまとめです。

- まずは、豊な響きとそうでない響きを自分の中でイメージする

- 次に開放弦を弾いてみる

- 弦楽器の音作りの図、音色と音量を決める三要素を知る

そして、これらを無意識でできるようにしていく(自分を育てていく)というところです。

今回は、長くなってしまいましたが弦楽器を知る上で、そして弾く上で知っておきたい大切なポイントです。ぜひ、日々の練習で参考にしていってください。

次回!明日のためのレッスンノートはコントラバスの弦を押さえる左手の話を解説していきます。

コントラバスに関する質問や相談は、Instagram、LINE公式アカウント、X(Twitter)などで受け付けています。何かしらの形でメッセージを送っていただけたら答えていきますので、お気軽に連絡してきてください。

それでは、ここまで読んでいただきありがとうございました。

明日のためのレッスンノートは、一冊の教則本にしたものを全ページ無料公開をしています。ダウンロードは自由となっているので、興味のある方は下記のページからダウンロードしてください。

レッスンノートの中で紹介しているコントラバスの教則本はこちらから購入できます。

コントラバスを弾く上で必要な松脂やチューナーなど練習に必要なアイテムはこちら。

またコントラバスの個人レッスンも受け付けているので、興味のある方はブログのお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

井口コントラバス教室

コントラバス奏者、指導者の井口信之輔が主宰するコントラバス教室です。

レッスンは1回ごとにお互いの都合の良い日にちに開講します。

詳しくは、この記事の最後にあるコントラバスのレッスンについてをご覧ください。

指導実績

第1回中学生、高校生の為のコントラバス・ソロコンテスト

中学生部門:金賞 高校生部門:金賞、銀賞

第2回中学生、高校生の為のコントラバス・ソロコンテスト

中学生部門:金賞、銀賞 高校生部門:金賞

優秀指導者賞受賞

第3回中学生、高校生の為のコントラバス・ソロコンテスト

中学生部門:金賞・技能賞、銀賞 高校生部門:金賞、銀賞

優秀指導者賞受賞

全日本 中学生・高校生 管打楽器ソロコンテスト

金賞・地区代表

合格実績

埼玉県立松伏高校音楽科

聖徳大学附属取手聖徳女子高校

フェリス女学院大学音楽学部

日本大学芸術学部